Catégorie : Tous les articles

Ici, c’est le pays du surf

Survivre à un voyage en train

Une pause de garce

Le bruit du vent, les yeux grands ouverts, l’odeur de l’air frais, le reste et cette sensation que tout s’arrête, le temps, la vie et le monde. Il est grand temps de prendre ces minutes, de les avaler pour soi et de les conserver bien au chaud, aussi égoïstement que possible. Vacances, je laisse ici ce que je ne veux pas prendre avec moi, j’abandonne monts et merveilles de ce rythme si chèrement acquis au fil des ans et mets de côté les nombreux moments de partage aussi enrichissants soient-ils. Tu ne sais pas combien je suis légère sur les galets et le sable, tu ne sais pas non plus comme il m’est simple d’oublier que j’ai un toit, une famille, des frères et soeurs le temps de quelques jours.

Toi aussi, là-bas, tu ne sais pas à quel point je me sens forte de ça. Et toi en face, tu lis un truc, affalé sur ton siège, on ne se connait pas. Tu ne peux voir à quel point les mots n’ont aucune emprise sur moi ni même ta simple présence. Tu n’existes pas. Vous n’existez pas.

J’aime l’absence de son, la solitude, l’écho que fait ma voix le long des roches qui observent la mer monter avec fracas. J’aime aussi les files de voitures le long de la côte, remplies de familles qui n’ont d’autres objectifs que celui de laisser leurs serviettes côte à côte. J’attends le moment où je pourrais aller acheter un sorbet au camion qui jouxte le magasin de crocodiles gonflables. Tout ça, aucun d’entre vous ne le sait. Tant mieux, ça ne regarde finalement que moi. Je n’aime pas les pères qui ne jouent pas avec leurs enfants et abandonnent leur progéniture pour lire sous le parasol alors que les mômes n’attendent que lui pour avancer dans leur gigantesque projet de construction d’un château de sable. Je n’aime pas non plus la crème solaire qui laisse des marques blanches quand on sort de l’eau.

Des congés, j’abandonne ce qu’il me reste de ville pour m’enfuir sous un soleil de plombs, un air différent d’ici, des rires qu’on entend plus, de la simplicité qui manque, de la spontanéité perdue des interlocuteurs. Tu ne sais pas tout ça et je ne te le dirai pas. Tu n’es qu’un pauvre voyageur triste qui ne sait pas où il va. J’ai cette saveur particulière en bouche, celle des moments où je suis sûre de moi, de qui je suis. Je suis cette femme à la plastique impeccable qui a longtemps lutté pour être physiquement irréprochable, sculptant ce corps, étrangement malléable, me rapportant compliments et compliments, à la pelle. Je vais m’exposer aux regards envieux, simplement vêtue. Et j’emmerderai le monde autant que je peux le faire en ville. Personne ne doit avoir une quelconque emprise sur qui je suis, personne non plus ne peux décider pour moi ce que je fais, où je vais, pourquoi je le fais. Je suis finalement cette garce méprisante, entretenue par un entourage faible et parfois condescendant. La seule chose que tu peux voir de moi, c’est ce mépris.

Je suis descendue du train. En réalité je n’avais qu’une seule peur, celle de ne pas me faire à mon propre silence et à mon propre vide.

Extrait de roman. Clap de fin.

Nous sommes descendu du bus, nos mains toujours séparées et avons parcouru le marché aux fleurs, absents, lointains. Nous devions parler mais aucun de nous n’avais eu la force de prononcer quoi que ce soit. Et puis soudain tout m’a fait de nouveau horreur. Les flics en uniforme, les voitures qui attendaient que le feu passe au vert, le vélo qui roulait à côté du bus, les publicités sur les murs, partout, symbole émétique d’une société de cons qui n’ont aucune autre sommation que celle de leur banquier et l’autorisation de découvert qu’il vous offre gracieusement alors même qu’il fait jouer les dates de valeur de vos chèques. Une inertie nécrosante de ceux qui perdent tout, en silence, doucement. J’ai vomi dans une poubelle et me suis assis sur les marches du palais de justice. Des japonais regardaient l’homme que j’essayais de ne pas devenir, pervertit par les chiffres, la valeur hypothéquée de ma vie. Et cette odeur de mort qui transpirait de tous les gens que croisait mon chemin. Imbibés du matraquage consumériste.

Je me suis relevé. J’ai de nouveau vomi dans la poubelle. À ce moment-là, tu as décidé de te sauver la vie.

[…]

Tu étais assise à côté d’un homme que tu ne reconnaissais plus et je t’en plaignais.

« C’était vomir dans la poubelle ou te couvrir d’insultes. »

Alors tu m’as répondu. Du plus beau monologue qu’on ait pu m’offrir.

« Parce que j’ai oublié de prendre un parapluie ? Pour ça et tout le reste ? Il vaudrait mieux que je parte et que je ne te revois plus jamais. Tu déverses ta haine d’être devenu un type minable, sans envie ni passion, sans joie ni peine. Juste un tas de haine mal dirigée, pétri d’obsessions qui te pourrissent, imbibé d’alcool, d’une violence que je ne connaissais pas encore mais que, crois moi, je vais fuir le plus loin possible. J’avais besoin de toi, souvent, tout le temps. Et puis tu es parti loin de moi, loin de ce qu’on avait vécu, loin de toi. J’avais besoin de ta main dans la salle d’attente, besoin de tes yeux dans les miens. Besoin de toi. Tu n’es pas resté, tu as fui comme chaque chose que tu fais. C’est à mon tour de fuir. Avant que tu ne commettes l’irréparable et que jamais je ne puisse me relever. »

Elle est partie. Je suis resté sur les marches du palais de justice jusqu’à la tombée de la nuit. Et signais un pacte avec ma destruction. Soulagé, j’allais pouvoir mourir de ma lâcheté dans la plus grande solitude possible.

Ceci est l’un des extrait du roman à présent en phase de relecture par deux tiers. Terminé il y a peu, ce chapitre a été écrit il y a presque un an. Pour des raisons que j’ignore et c’est le plus intéressant.

Ta main

Posée sur la mienne, ta main, toute minuscule, sortait de ta manche comme un diable de sa boite. Au bout d’un long poignet, tes doigts fins, manucurés à l’arrache. Petite rockeuse. On ne m’avait jamais dit comme il était possible de s’attacher à une petite femme comme toi. On ne m’avait pas non plus prévenue à quel point il pouvait être difficile de t’écouter parler. De ce que tu avais traversé de vie, de ce qui pouvait faire qu’à présent tu étais plus vivante que les autres. Ton corps sur ce canapé, emmitouflé en cet hiver, apaisé, se soulevant à chaque inspiration et à chaque expiration, montrait de quelle manière il était si simple pour toi de respirer, si naturel d’être allongée, là, sur mes genoux. On avait quoi, dix ans de différence, quinze ? Peu importait en réalité l’âge qu’on avait, nos parcours parlaient pour nos artères. Tu disais souvent qu’on avait pas d’âge mais qu’on avait une histoire. Tu m’as autant apporté que ces années passées à réfléchir sur ce divan en bas de la rue des Dames. Rue des Dames ça te faisais toujours marrer quand on y marchait le soir : on avait jamais croisé une seule prostituée et j’avais beau t’expliquer que le nom de la rue venait de celui d’une abbaye ou d’un monastère, tu ne savais que répondre que jamais nous ne rencontrions de prostituées.

Tu avais l’air plutôt fragile pour une rockeuse. Menue, petite, frêle, légère, autant de qualificatifs qui faisaient de toi quelqu’un de friable au coup d’oeil de politesse. Pourtant il ne me semble pas t’avoir vue pleurer une seule fois, ni même flancher. Tu aurais pu parfois. Mais pleurer ça sert à rien tu disais, sauf à ce que les autres s’apitoient sur ton sort. Et s’il y a bien une chose dont tu avais horreur c’est la condescendance et la pitié. Tout ce qui chez moi au premier regard t’avais séduite. Tu avais largué les amarres, au loin tu avais tout quitté, mari, enfant et appartement, petit confort de ceux qui n’ont d’autre courage que de s’enliser dans une situation qu’ils abhorrent mais qu’ils conservent de peur de. Tu ne jugeais pas les autres, tu constatais seulement ce que tu prenais pour de la lâcheté. Je te répondais que tout le monde n’avait pas ta clairvoyance et que parfois la lâcheté n’était qu’une forme de contentement qui pouvait très bien aller de pair avec le bonheur. « C’est pas mon bonheur » tu répondais. « C’est quoi le bonheur d’ailleurs ? C’est quelque chose que tu ne peux pas saisir tant que tu n’as pas ressenti la perte ou l’abandon. Un truc qui fait que tu avances, tu n’as pas le choix. Ou alors c’est que tu n’as pas le courage d’affronter ton reflet dans le miroir ».

Tes certitudes me fatiguaient parfois, souvent, parce que tu n’essayais pas de comprendre que ce avec quoi tu t’étais construite pouvait te permettre d’avoir ce luxe là, de saisir en quoi le vent dans tes cheveux avait son importance ou encore marcher à cloche-pieds sur un pont correspondait au privilège de ceux qui ont gouté l’enfermement contre leur docilité. Tu étais comme une chose un peu fragile qui virevoltait encore alors que la tempête sévissait dehors et faisait claquer les volets contre le mur de la maison.

On avait quitté Paris pour le calme des falaises bretonnes en ce week-end. Tu avais ce besoin viscéral de penser que les embruns avaient parcouru beaucoup de chemin avant d’arriver sur tes lèvres. Tu souriais encore cet après-midi, engoncée dans ce polaire vert fluo. Pour qu’on te repère de loin sur les pierres. On ne pouvait pas te rater. Tu m’avais fait cet aveu d’une fin annoncée. On ne savait ni les semaines ni les mois. On savait juste que ta vie avait une saveur particulière, un gout sucré sur la langue et que la mienne qui s’y ajoutait rendait tes jours heureux. Je n’ai pas pleuré, j’ai eu le souvenir de ce que tu pensais des larmes. Je suis là je t’ai promis.

Sur le canapé, ta petite main manucurée à l’arrache ne bougeait pas. J’essayais de respirer le moins fort possible, pour ne pas troubler ton sommeil du juste. Tes yeux fermés. Le sel qui piquait encore mes joues. Et mon sourire. Je suis là.

Fiat lux.

Jules.

Ce sourire sur ses lèvres, comme le gamin de cinq ans devant son nouveau jouet, signifiait qu’il était d’accord. Il avait dit « oui », il avait accepté l’expérience, sans rechigner. Tout irait bien à présent. C’est de la confiance qui scintillait entre lui et moi, de l’avenir certain, un rayon de soleil et ces valises qu’il allait faire, vidant ses tiroirs, triant ses jeux et ses livres écornés à force d’en avoir tourné les pages. Il est parti s’enfermer dans sa chambre et je sentais le soulagement poindre, là, tout près de la poitrine, ce poids qui allait finalement disparaître. Il n’a pas posé de questions inutiles. Seulement celles pratiques : fallait-il prendre ou non son maillot de bain Spiderman ? Pouvait-il emporter son vieux walkman qui ne fonctionnait plus mais auquel il tient très fort ? Et acheter une nouvelle brosse à dents parce que la sienne il voulait la laisser là, au cas-où ?

J’ai répondu oui à tout. Sans détour. Je n’avais guère le courage de lui avouer ce qu’il allait advenir de sa brosse à dents quand nous serions partis. Encore moins de lui dire que nous n’irions pas nous plus vers la mer. Nous sommes allés chercher des barres de céréales et des bonbons dans le placard de la cuisine, et en montant sur la chaise pour attraper la boite, il a fait tomber un verre. Il s’est brisé en mille morceaux et les éclats se sont glissés sournoisement sous les meubles, la table. Il m’a regardée, inquiet. En réalité, je jubilais : nous ne laissions que la douleur disséminée en nous depuis quelques années, lui offrant ce cadeau sublime du verre qui se cache et qui longtemps restera sous le réfrigérateur, signe de ceux qui partent sans regarder derrière eux et le marasme qu’ils laissent.

Nous allions devenir des vagabonds. J’allais arracher ce petit garçon des bras de son père. Et partais détendue.

Le disque rayé

Il y a ce soleil, indécent, impudique. Entré par la fenêtre. Un rayon frôlant ta hanche gauche. Et cette musique lancinante, comme un prélude à un amour qui n’existe que parce qu’il est là. Les heures s’étirent sans que nous ne puissions y faire quoi que ce soit. Fermer les yeux n’y changerait rien. Les garder ouverts non plus. Ma main glisse sur le drap et recouvre ta hanche avec ce tissu blanc. Il ne fait pas chaud en nous.

Il y a cette mélancolie dans tes yeux. Ce regard qui veut dire « je ne sais pas où on va, je ne sais pas si je te suis par là où tu passes ». Les genoux enroulés dans mes bras, assise sur le lit, il y a ce froid qui traverse chaque pore de ma peau, de l’intérieur vers l’air ambiant. La musique lancinante va d’ici quelques secondes s’arrêter sur une seule note, répétée et répétée. Le disque est rayé, tu le sais. Moi aussi.

Il y a ce qu’il reste de nous. Il y a cette douceur qui ne parvient pas à prendre le large. Cette douleur aussi, d’être pris au piège du risque d’être en vie. D’être entiers. Avec toute l’amertume que ça suppose. Le soleil se lève. Pas nous. Nous sommes figés dans ce qui n’existe pas, nous mentons à la terre entière, et à la clef la peur de l’échec, de ne pas être à la hauteur d’une société qui exige un bonheur constant et aussi linéaire que l’horizon vers l’Angleterre que nous avions aperçu en juillet dernier.

Il y a l’heure qu’il est. Approchant les six heures. Ce mercredi où tout peut basculer vers le pire comme vers le meilleur. Le morceau dans la chaine-hifi essaie de trouver la sortie. Ni toi ni moi ne nous tournons vers la télécommande, hypnotisés tous deux par le surréalisme de la scène. Je te murmure.

Que tu sais, « on ne guérit jamais d’avoir vécu ».

Sur la route

Bien avant les images, Saint Lazare

Parce qu’il pleut

Je me souviendrai

Une soucoupe

Sous serre

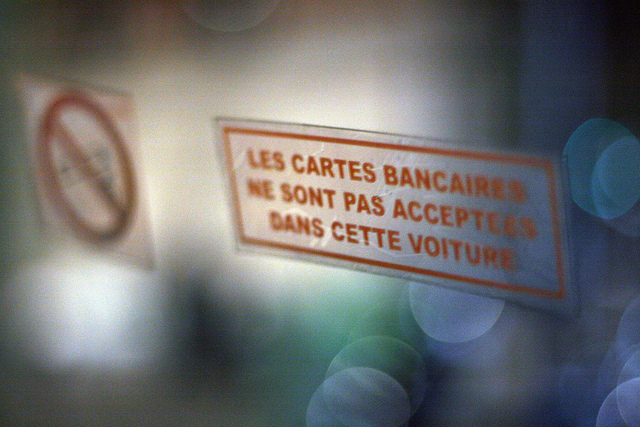

Cartes bancaires

#3

Tu sais pertinemment que je ferai des aller retour dans ta vie jusqu’à n’en plus pouvoir. Que brusquement je sonnerai à ta porte ou que j’appellerai ton répondeur. Tu sais que c’est une sorte de manège, de circuit. Des va et des viens. Et tu saisiras ce que tu veux pour moi. Tu n’oublieras pas. Je ferai en sorte que mon sourire te soit gravé au fond des yeux, que pour les mauvais jours, là, de loin, tu aies l’impression que je sois juste à tes côtés.

Déjeuner seule

#2

Je voudrais te parler de Paris, du Paris qui voit nos vies se déverser chaque jour aussi vite que coule l’eau dans la Seine. Je voudrais te compiler tous les moments qui ont façonné ceux que nous sommes devenus. Ce couple en perdition. Que tu comprennes ce que nous avons raté. Aussi ce que nous avons aimé partager. Ce que je vais te raconter va commencer ici, dans cet appartement aux appliques modernes et au parquet ciré, à l’escalier tapissé d’une moquette rouge, aux grandes fenêtres et lourds rideaux blanc cassé. Je vais te parler d’amour et de paix, de haine et de cris projetés dans cette chambre, témoins de nos moments doux comme de nos disputes incessantes.

Gros clin d’oeil de l’UMP aux médecins

Alors que les déserts médicaux existent toujours autant, le Parlement vient de supprimer les mesures de contrainte qui visaient à les réduire.

La loi Hôpital, Patients, Santé Territoire de juillet 2009 initiée par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot prévoyait en effet une amende annuelle de 3.000 euros pour les médecins libéraux des zones surmédicalisées qui ne prêtaient pas main forte à leurs confrères des zones sous-médicalisées. Dans le contrat de ces médecins qui soignent en cabinet – spécialistes ou non – figurait l’obligation de travailler une demi-journée par semaine dans ces coins de France délaissés, sous réquisition de l’Agence Régionale de Santé ou ARS. La commission mixte paritaire a donc mis au point un texte que les sénateurs puis les députés ont entériné mercredi 13 juillet et qui abroge ce point.

Actuellement, sur les 3.500 médecins s’installant chaque année, 10 % seulement se sont installés en libéral et parmi eux 180 généralistes. En 2009, il y a eu 6.000 départs en retraite. Le compte n’est déjà pas bon.

Efficacité limitée

Destinée à l’origine à lutter contre la désertion des médecins de certaines zones, cette idée n’était en réalité que peu efficace et pour certains praticiens ne répartissait pas mieux l’offre de soins. Pour le docteur Dupagne, fondateur d’Atoute.org, référence en matière de forum médical, la mesure n’avait fait que renforcer chez les jeunes une sorte de raidissement à l’annonce de cette contrainte potentielle.

Vous ne pouvez pas forcer un médecin à se salarier ou à aller dans une zone précise. Et la médecine libérale est un exercice sacerdotal, c’est invendable pour les jeunes, que ce soit en zone où l’offre est correcte comme en zone sous-médicalisée. Il faudrait que les généralistes soient beaucoup plus nombreux, notamment à la campagne, pour une médecine de premier recours. Ils ne se plaignent pas de ne pas bien gagner leur vie mais de ne pas avoir une vie confortable.

Pour le docteur Garrigou-Granchamp, médecin généraliste à Lyon, la situation est plus qu’alarmante et il faut trouver des solutions durables pour éviter que l’hémorragie ne continue :

Le secteur libéral va se vider. Actuellement les médecins vont s’installer dans les zones dites “faciles”. Il faut mettre en valeur le secteur libéral et le rendre attractif à nouveau. Il y a pour ça plusieurs solutions possibles. À commencer par la modulation du tarif de la consultation en fonction de la difficulté d’exercice. Au Canada, le montant de la consultation est fixé de cette façon. Un moyen comme un autre d’attirer les médecins dans des zones plus ou moins délaissées.

Une des raisons de la fuite des médecins du secteur libéral : la lourdeur du système et de l’administratif. Les plus jeunes qui arrivent après une dizaine d’années d’études observent tout au long de leur apprentissage la dégradation de leur métier et des conditions de travail. Et la tentation de se salarier est grande, notamment parce que les permanences de soins ne sont alors pas obligatoires et les tâches administratives beaucoup moins lourdes. La solution “miracle” des politiques ? La création de maisons pluridisciplinaires. Mais le médecin explique que c’est un palliatif trop mince :

Pour se regrouper il faut qu’ils aient d’abord fait le choix du libéral. Derrière les déserts médicaux, il y a le problème du salariat et de l’installation en libéral. Et ces mesures coercitives ne valent rien. Dans le terme libéral, il reste liberté et vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à s’installer dans un mode d’exercice qu’il n’a pas choisi. Ils pourront inventer tous les systèmes qu’ils voudront, ça ne fonctionnera pas. L’incitation peut-être pourrait améliorer les choses.

« La politique de la droite est très dure »

La suppression de la mesure, à la limite de la ponction financière, ressemble à quelques mois des élections à un petit signe du gouvernement au corps médical. Possible selon le médecin mais :

Il faudrait plus que ça. La mesure n’est pas à la hauteur. On est habitués à notre petit clin d’œil avant les élections mais la politique de droite est très dure avec les médecins. Entre le plan Juppé et celui de Seguin, rien de bien tendre pour le corps médical.

Mais pour le docteur Dupagne, il s’agit juste d’une question de bon sens de la part des sénateurs.

Alain Juppé a pu montrer à l’époque qu’il était capable de s’asseoir sur l’électorat médical. Il y a quand même un peu de bon sens. Cette mesure était une fausse bonne idée. Les députés et sénateurs se sont rendus compte que ce n’était pas envisageable de la laisser telle quel. C’est pour moi un sursaut de bon sens.

Tactique politique ou pas, à moins d’un an de la présidentielle, les médecins sont bien vaccinés et il en faudra plus – que l’abandon de ces mesures – pour conserver ou gagner des voix de cet électorat.

—

Retrouvez les articles du dossier : Carto des déserts médicaux et Où trouver l’hôpital le plus proche?

Illustration Flickr ![]()

![]()

![]() Solea20 et

Solea20 et ![]()

![]() jasleen_kaur

jasleen_kaur

Illustration de Une : Marion Boucharlat